Статья 340. Стоимость предмета залога

Комментарий к статье 340

1. До 1 июля 2014 г. условие о стоимости предмета залога (оценка предмета залога) в силу ст. 339 ГК РФ было существенным условием договора залога. Соответственно, при отсутствии такового договор залога не мог считаться заключенным. Теоретически залогодержатель и залогодатель, включая в договор залога условие о стоимости заложенного имущества, стремятся к тому, чтобы указать цифру, близкую к рыночной стоимости, так как это соответствует и интересам залогодержателя, и интересам залогодателя. Реформа залогового права исключила из п. 1 ст. 339 ГК РФ соответствующее положение, и в настоящее время условие о стоимости предмета залога не относится к числу существенных. Поэтому указание в комментируемом пункте на то, что стоимость предмета залога определяется по соглашению сторон, не должна толковаться как указание на существенное условие договора залога, без которого такой договор не будет считаться заключенным.

1.1. Условие о стоимости предмета залога, если стороны решили ее указать в договоре, выполняет следующую функцию: стоимость, согласованная сторонами в договоре, является, как правило, начальной продажной ценой при реализации предмета залога (п. 3 ст. 340, п. 7 ст. 349 ГК РФ). Однако в связи с тем, что стоимость предмета залога может изменяться с течением времени, соответственно, между залогодателем и залогодержателем возможны споры о начальной продажной цене. Например, в случае, если предмет залога подешевел, интерес залогодержателя заключается в том, чтобы начальная продажная цена была ниже стоимости предмета залога, согласованной сторонами в договоре (иначе высокая начальная цена отпугнет покупателей, и никто не явится на торги); обратное утверждение тоже верно: если предмет залога подорожал, то залогодатель заинтересован в том, чтобы начальная продажная цена была выше, чем стоимость заложенной вещи; это лучше защитит его интересы в случае, если торги не состоятся.

В целом же судебная практика свидетельствует о том, что споры между залогодателем и залогодержателем относительно начальной продажной стоимости достаточно частые, следовательно, всерьез полагать, что стоимость предмета залога, заранее согласованная сторонами в договоре, может, во-первых, претендовать на то, чтобы быть объективной, и, во-вторых, способствовать снижению споров между залогодателем и залогодержателем, по меньшей мере наивно.

Именно поэтому законодатель принял решение отказаться от стоимости предмета залога как существенного условия договора залога. Вместе с тем, разумеется, это положение не исключает права сторон установить стоимость предмета залога в договоре, а также создать более сложные правила относительно определения изменений этой стоимости для целей определения начальной продажной цены при реализации предмета залога.

В случае если в договоре отсутствует стоимость предмета залога, то ее определяет залогодержатель (на основании, например, отчета оценщика) и указывает в иске об обращении взыскания на заложенное имущество (если взыскание на предмет залога обращается в судебном порядке; при внесудебном порядке обращения взыскания начальная продажная стоимость, определенная залогодержателем, должна содержаться в уведомлении об обращении взыскания, направляемом залогодателю). При наличии спора о начальной продажной стоимости ее величину определяет суд.

1.2. В то же время в ряде случаев специальные нормы закона продолжают предусматривать необходимость определить стоимость заложенного имущества в договоре. Так, например, в силу п. 7 ст. 349 ГК РФ договор залога, содержащий условие о внесудебном порядке обращения взыскания, должен содержать указание на стоимость заложенного имущества или порядок ее определения.

2. Колебания рыночной цены предмета залога сказываются на уровне обеспечения обязательства. Представим, что по долгу в сумме 100 был дан залог, который стоил в момент заключения договора залога 130. Однако с течением времени предмет залога резко упал в цене и теперь стоит 50. Понятно, что в описанной ситуации интерес кредитора в обеспечении обязательства будет подталкивать его к тому, чтобы требовать дополнительное обеспечение. Но закон прямо устанавливает, что по общему правилу залогодержатель таких прав не имеет. Равно как и значительный рост стоимости заложенного имущества не дает залогодателю прав требовать изменения или прекращения залога.

Но договор залога может содержать положения об ином. Например, договор может в качестве последствия снижения стоимости заложенного имущества предоставить кредитору право требовать дополнительного обеспечения в виде нового залога либо личного обеспечения (поручительство или гарантия). Санкцией за непредоставление обеспечения обычно является право кредитора произвести досрочное истребование долга. Кроме того, видимо, стороны могут договориться и об автоматическом возникновении права залога на то или иное ранее не заложенное имущество на случай обесценения предмета изначального залога.

2.1. В пункте содержится правило, которое защищает интересы залогодателя-гражданина, привлекшего под такое обеспечение потребительский или ипотечный кредит: является ничтожным условие такого договора залога о том, что в случае снижения стоимости заложенного имущества право залога возникает в отношении иного имущества залогодателя, залогодатель должен предоставить дополнительное обеспечение, а также об иных негативных для залогодателя последствиях. Таким образом, при кредитовании банками граждан законодатель принудительно перекладывает риск снижения стоимости предмета залога на банк, защищая тем самым слабую сторону этих отношений - гражданина-заемщика, который, как правило, выступает одновременно и залогодателем. При этом при буквальном толковании данной нормы следует прийти к выводу, что подобные условия ничтожны и тогда, когда залогодателем, обеспечившим потребительский кредит гражданина, является третье лицо, которым может быть и юридическое лицо. Насколько такое толкование оправданно - вопрос дискуссионный. Законодатель явно имел в виду все-таки ситуации, когда гражданин-заемщик одновременно является и залогодателем.

3. Как уже упоминалось, цель включения в договор залога условия о стоимости - это определение цены, с которой начинаются процедуры по реализации предмета залога. На это указывает п. 3 комментируемой статьи.

3.1. В данной норме указывается, что иное может следовать из судебного решения. Это означает, что суд при обращении взыскания на предмет залога может установить более высокую или более низкую цену, с которой будут стартовать торги. Если, например, к моменту обращения взыскания рыночная стоимость предмета залога сильно упала, суд по просьбе залогодержателя может установить более низкую начальную цену для проведения торгов, чем та стоимость залога, которая была указана в договоре.

3.2. К сожалению, в процессуальных кодексах нет положений, которые разрешали бы спорные вопросы, возникающие в случае, если уже после вынесения судом соответствующего решения в ходе проведения первых торгов по продаже заложенного имущества выясняется, что начальная продажная цена, установленная в договоре залога и судебном решении, является завышенной. При помощи какого механизма залогодержатель вправе пересмотреть цену, с которой начинаются торги?

Ответ на этот вопрос содержится в п. 42 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. N 10. Доминировавшим до этого точка зрения, которой придерживалось большинство окружных арбитражных судов, заключалась в том, что требование залогодержателя об изменении начальной продажной цены предмета залога, установленной в решении суда, в порядке изменения способа исполнения судебного акта будет направлено на изменение материально-правового требования, что противоречит АПК РФ, поскольку вне установленной процессуальным законом процедуры арбитражный суд не имеет права переоценивать обстоятельства дела и выводы суда, изложенные во вступившем в законную силу судебном акте. Такой же точки зрения придерживались и суды общей юрисдикции.

С точки зрения процессуальной теории действительно изменение начальной продажной цены является изменением судебного акта, вступившего в законную силу, судом, вынесшим этот акт. Однако вряд ли только это обстоятельство может препятствовать внедрению в судебную практику механизма, при помощи которого залогодержатель смог бы более эффективно удовлетворять свои требования из стоимости заложенного имущества.

Суть решения, предложенного ВАС РФ, заключается в следующем. После объявления публичных торгов по продаже заложенного имущества несостоявшимися в связи с тем, что на публичные торги явилось менее двух покупателей либо не была сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества, залогодатель или залогодержатель вправе до проведения повторных публичных торгов обратиться в суд, по решению которого обращено взыскание на предмет залога и установлена начальная продажная цена, с заявлением об изменении начальной продажной цены заложенного имущества при его реализации, которое следует рассматривать по правилам ст. 324 АПК РФ.

При этом заявитель должен доказать, что рыночная цена предмета залога значительно уменьшилась после вступления в законную силу решения суда об обращении на него взыскания.

Любопытно, что спустя два года после того, как соответствующий подход был сформирован ВАС РФ, его высказал также и ВС РФ (п. 13 Обзора судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств, утв. Президиумом ВС РФ 22 мая 2013 г.).

С эмиссионными ценными бумагами в течение «их жизни» могут происходить некоторые существенные изменения:

Конвертация ценной бумаги одного вида в ценную бумагу другого вида;

Изменение номинальной стоимости ценной бумаги;

Погашение ценной бумаги или ее замена другим имуществом.

В вышеперечисленных ситуациях с формально-юридической точки зрения имеет место изменение и (или) замена одного имущества другим.

В настоящий момент нормы ГК РФ не предусматривают замены предмета залога, за исключением правил о залоге товаров в обороте. Следовательно, изменение реквизитов заложенной ценной бумаги или замена ее иным имуществом должны квалифицироваться как утрата или гибель заложенного имущества или как прекращение заложенного права.

В данной ситуации у залогодателя появляется право воспользоваться п. 2 ст. 354 ГК РФ, согласно которому, если предмет залога погиб или поврежден либо право собственности на него или право хозяйственного ведения прекращено по основаниям, установленным законом, залогодатель вправе в разумный срок восстановить предмет залога или заменить его другим равноценным имуществом, если договором не предусмотрено иное.

Если залогодержатель не воспользовался данным правом, то залог прекращается, а залогодержатель вправе требовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства (ст. 351, 352 ГК РФ).

В качестве одного из вариантов выхода из подобной ситуации стороны, заключая договор залога ценных бумаг, пользуются правом, предоставленным им п. 6 ст. 340 ГК РФ, предусматривающим возможность залога вещей и имущественных прав, которые залогодатель приобретет в будущем. Однако представляется, что «залог ценных бумаг, приобретаемых залогодателем в будущем, возможен только в отношении тех ценных бумаг, выпуск которых прошел государственную регистрацию на момент заключения договора о залоге». Связано это с тем, что в договоре о залоге ценные бумаги должны быть индивидуализированы как предмет залога.

Сложившаяся ситуация не способствует популярности залога эмиссионных ценных бумаг. В настоящее время в целях предотвращения риска утраты заложенной ценной бумаги кредитор-залогодержатель вынужден отказаться от принятия в залог такой ценной бумаги, в отношении которой предполагаются перечисленные выше события в течение предполагаемого времени существования основного обязательства. Следствием такого подхода является то, что эмиссионные ценные бумаги принимаются в залог для обеспечения лишь краткосрочных обязательств.

Пункт 14 Порядка учета в системе ведения реестра залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в систему ведения реестра изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги, утвержденного Приказом ФСФР от 05.04.2011 № 11–10/пз-н (далее – Порядок учета залога именных эмиссионных ценных бумаг) предполагает, что в залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

Залог распространяется на все или на определенное количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;

Залог распространяется на определенное количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет зарегистрированного лица – залогодателя (в том числе дополнительных акций).

Тезис о том, что залог сохраняется и при изменении предмета залога, непросто обосновать с точки зрения классического залогового права. Залог рассматривается в качестве права на конкретный объект гражданских прав, определенный в договоре залога. При изменении этого объекта вновь созданный (замененный) объект уже не может считаться заложенным, ведь стороны в договоре залога договорились о том, что выступает обеспечением требования.

Безусловно, в данном случае будет иметь место фикция замены залога имущества на залог права на определенную стоимость. Та часть ценности предмета залога, которая была обособлена в договоре залога при изменении вещи, никуда не исчезает. И если суд может проследить связь между прежней вещью и новой вещью, то основание для того, чтобы считать залог прекращенным, не обнаруживается.

При погашении или выкупе ценных бумаг они заменяются денежными средствами (наличными или безналичными). ВАС РФ занял в связи с этим следующую позицию: денежные средства не обладают одним из существенных признаков договора о залоге – возможностью реализации предмета залога, а следовательно, не могут быть предметом залога.

Таким образом, при погашении ценных бумаг пропадает предмет залога, договор залога прекращается.

Необходимо обратить внимание на то, что истечение срока обращения ценных бумаг не рассматривается судами как гибель предмета залога и основание для прекращения залога.

Так, Тринадцатый ААС в своем постановлении указал, что прекращение залога в связи с истечением срока обращения предмета залога противоречит положениям ст. 352 ГК РФ и ст. 34 Закона РФ «О залоге». Истечение срока обращения облигаций не прекращает права владельца на получение номинальной стоимости. Облигации предоставляют владельцу право на получение номинальной стоимости в предусмотренный срок. Законом предусмотрена ответственность эмитента за несвоевременное погашение облигаций. Перечень обстоятельств, влекущих за собой прекращение залога, установлен статьей 352 ГК РФ. Этот перечень является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию.

Весьма острая проблема современного залогового права – сохранение залога при изменении обеспеченного залогом обязательства без одновременного изменения описания обеспеченного обязательства в договоре залога.

До недавнего времени абсолютное большинство судов исходили из того, что в случае внесения сторонами в обеспеченное залогом обязательство каких-либо изменений измененные обстоятельства не должны считаться обеспеченными залогом.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что в случаях, когда залогодателем является должник в основном обязательстве, условия о существе, размере и сроках исполнения обязательства, обеспеченного залогом, следует признавать согласованными, если в договоре залога имеется отсылка к договору, регулирующему основное обязательство и содержащему соответствующие условия.

Судебная практика довольно строго придерживалась мнения о том, что если залогодатель не является должником по обеспеченному обязательству, то любое изменение обеспеченного договора требует согласования с залогодателем, в противном случае залог признается незаключенной сделкой. Идея о том, что действия должника и кредитора по изменению условия обеспеченного залогом обязательства не должны сказываться на положении залогодателя, находит свое подтверждение в фундаментальном постулате обязательственного права: обязательство не может создавать обязанности для лиц, не участвующих в нем.

Однако согласно п. 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге» изменение размера или срока исполнения обеспеченного залогом обязательства (например, вследствие изменения процентной ставки по кредиту либо изменения срока возврата кредита) по сравнению с тем, как такое условие определено в договоре о залоге, само по себе не является основанием для прекращения залога.

В указанном Постановлении высшая судебная инстанция высказалась в пользу допущения залога с плавающим размером основного обязательства. Так, стороны договора о залоге вправе установить в договоре, что залог обеспечивает обязательство в той сумме, которая будет иметь место к моменту обращения взыскания на предмет залога. Однако необходимо, чтобы в договоре о залоге содержались пределы такого увеличения.

При этом необходимо иметь в виду, что в случае, если иное не предусмотрено договором, залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности, проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов залогодержателя на содержание заложенной вещи и расходов по взысканию (ст. 337 ГК РФ).

При этом согласно ст. 337 ГК РФ стороны договора о залоге вправе предусмотреть, что залог обеспечивает не только обязательства, возникающие из договора (например, о возврате кредита и процентов за его пользование), но и требование о возврате полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по такому договору при его недействительности (п. 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге»).

Эта позиция высшей судебной инстанции практически сводит на нет излюбленную процессуальную тактику ответчиков по искам об обращении взыскания на предмет залога – признание обеспеченного залогом договора недействительным.

Оценка залога и определение рыночной стоимости объекта залога позволяет установить справедливое соотношение между стоимостью закладываемого имущества и размером кредита, а также способствует предотвращению разногласий между сторонами сделки, которые возникают при обращении взыскания на предмет залога и частичном исполнении обязательств заемщика за счет залога. По мере развития ипотеки и других видов кредитования, все большую актуальность приобретает такая услуга как оценка залога. При получении кредита, независимая оценка залога создает прочную и справедливую юридическую основу для дальнейшего взаимодействия кредитора и заемщика и сейчас, как правило, банки не оформляют кредитные договора без предварительной оценочной экспертизы закладываемого имущества.

Залог как способ обеспечения исполнения обязательств

Наиболее эффективным способом обеспечения исполнения обязательств является залог, поскольку удовлетворение требований кредитора за счет залога не зависит от финансового состояния ни должника, ни поручителя, что позволяет реально выполнить обязательства должника перед кредитором за счет имущества, являющегося предметом залога.

Согласно ст. 334 ГК РФ в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом. Норма о приоритете при обращении взыскания также подтверждает преимущество залога перед другими способами обеспечения обязательств.

Чтобы залог был действительно надлежащим и эффективным способом обеспечения, необходимо при рассмотрении конкретного имущества в качестве предмета залога обратить внимание наследующие важные моменты.

1. В соответствии со ст. 335 ГК РФ залогодателем вещи может быть ее собственник либо лицо, имеющее на нее право хозяйственного ведения, а залогодателем права - лицо, которому принадлежит закладываемое право. Соответственно потенциальный залогодатель должен предоставить кредитору документальное подтверждение своих прав на предлагаемое в залог имущество. Такими документами могут быть: договор, на основании которого имущество было приобретено (переданы права), с доказательством состоявшегося перехода права собственности на имущество в порядке, предусмотренном ст. ст. 223, 224 ГК РФ (акт приемки-передачи, накладная, коносамент, иной товарораспорядительный документ в зависимости от условий договора), либо передачи (возникновения) прав; для имущества (права), подлежащего государственной регистрации, - соответствующее свидетельство о регистрации.

На практике часто возникает ситуация, когда залогодатель не может предоставить договор, являющийся основанием приобретения имущества, в связи с его утратой за давностью лет. В этом случае следует руководствоваться ст. 234 ГК РФ о приобретательной давности. Согласно указанной статье лицо - гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество.

В соответствии с п. 4 ст. 234 ГК РФ течение срока приобретательной давности в отношении вещей, находящихся у лица, из владения которого они могли быть истребованы в соответствии со ст. ст. 301 и 302 ГК РФ, начинается не ранее истечения срока давности по соответствующим требованиям.

В п. 17 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.02.1998 N 8 указано, что течение срока приобретательной давности начинается не ранее истечения срока давности по вендикационному иску собственника либо иного титульного владельца.

Применяемый к указанным требованиям срок исковой давности составляет три года (ст. 196 ГК РФ) и в соответствии с п. 1 ст. 200 ГК РФ начинает течь со дня, когда лицо, чье право нарушено, узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Исходя из нормы п. 1 ст. 200 ГК РФ определенно установить момент начала течения срока исковой давности не представляется возможным, данный вопрос является оценочным и должен решаться в каждом случае с учетом конкретных обстоятельств. Причем, как правило, данные обстоятельства известны только потенциальному истцу, а лицо, которое считает себя собственником имущества в силу норм о приобретательной давности, не располагает сведениями о том, когда собственник (иной владелец) узнал о нарушении его прав. Следовательно, изучая документы, подтверждающие владение имуществом, нельзя определенно установить момент возникновения права собственности у лица в силу приобретательной давности. Вместе с тем, учитывая изложенное, для целей подтверждения права собственности лица на движимое имущество следует исходить из того, что лицо, претендующее на имущество в соответствии с нормами о приобретательной давности, должно представить доказательства владения указанным имуществом (как правило, это документы бухгалтерского учета) в течение не менее восьми лет.

При принятии в залог прав аренды или иного права на чужую вещь следует помнить, что такой залог не допускается без согласия собственника или лица, имеющего на нее право хозяйственного ведения, если законом или договором запрещено отчуждение этого права без согласия указанных лиц.

2. В соответствии со ст. 336 ГК РФ предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом. Залог отдельных видов имущества, в частности имущества граждан, на которое не обращается взыскание, может быть законом запрещен или ограничен. Перечень видов имущества, на которое не может быть обращено взыскание, содержится в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Статья 51 Основ законодательства Российской Федерации о культуре (утв. Верховным Советом РФ 09.10.1992 N 3612-1) предусматривает, что не могут быть предметом залога культурные ценности, хранящиеся в государственных и муниципальных музеях, картинных галереях, библиотеках, архивах и других государственных организациях культуры. Согласно ст. 63 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" не допускается ипотека:

Земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

Части земельного участка, площадь которой меньше минимального размера, установленного нормативными актами субъектов РФ и нормативными актами органов местного самоуправления для земель различного целевого назначения и разрешенного использования.

Перечень имущества, залог которого ограничен, утвержден Указом Президента РФ от 22.02.1992 N 179. В Перечне содержится имущество, свободная реализация которого запрещена. Согласно ст. 129 ГК РФ такое имущество может принадлежать лишь определенным участникам оборота либо его нахождение в обороте допускается по специальному разрешению. Итак, сам залог указанного имущества не запрещен, но у залогодержателя могут возникнуть сложности при обращении взыскания на такое имущество, поскольку круг его приобретателей ограничен. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.12.1992 N 959 поставки указанного имущества (продукции) осуществляются потребителям, имеющим разрешение на его применение в Российской Федерации, либо на основании квот.

Рассмотрим некоторые виды обеспечения, которые достаточно широко распространены в банковской практике.

В качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату кредита в залог принимаются имущественные права на денежные средства, которые поступят на счет залогодателя в будущем. Как правило, такой залог используется, если плательщиком денежных средств выступает достаточно известная и финансово надежная организация. Несмотря на широкое использование данного вида обеспечения, следует помнить, что договор, по которому принимаются в залог указанные права, является недействительным в соответствии со ст. 168 ГК РФ, поскольку противоречит ст. 336 ГК РФ. Права на денежные средства могут быть предметом залога в той мере, в какой права по договору банковского счета могут быть уступлены, а в период действия договора счета невозможна частичная уступка прав по договору банковского счета. Таким образом, залог имущественных прав в отношении денежных средств на счете может иметь место только в отношении тех прав, которые возникают после прекращения договора банковского счета (в отношении остатка денежных средств на счете). Указанная позиция основана на арбитражной практике по поводу возможности уступки прав требований в период действия договора банковского счета (см., например, Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27.05.1997 N 584/97, от 29.04.1997 N 4966/96, от 29.04.1997 N 1435/97).

Залогодатели-владельцы исключительного права на товарный знак предлагают банкам в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по возврату кредита права на товарный знак. Вместе с тем Закон РФ от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" прямо не предусматривает возможность передачи прав на товарный знак в залог. Согласно ст. ст. 25, 26 указанного Закона передача исключительного права на товарный знак возможна лишь в форме уступки, а передача права на использование товарного знака - по лицензионному договору. Закон не предусматривает иные формы передачи товарного знака либо права на его использование. Таким образом, реализовать исключительные права на товарный знак или права на его использование в порядке ст. 350 ГК РФ невозможно. Следовательно, невозможно принять в залог указанные права.

Достаточно часто помимо ценных бумаг, особенности залога которых будут рассмотрены ниже, в качестве залога предлагается принадлежащая залогодателю доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.

Статьей 22 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об ООО) участнику общества предоставлено право заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале общества другому участнику общества или третьему лицу. Передача в залог доли в уставном капитале ООО третьему лицу возможна только по решению общего собрания участников общества, принятому большинством голосов всех участников общества, если необходимость большего числа голосов участников для принятия такого решения не предусмотрена уставом ООО. Доля в уставном капитале ООО не может быть передана в залог, если в уставе общества содержится запрет на совершение таких сделок. Таким образом, решению вопроса о принятии в залог доли в уставном капитале ООО должна предшествовать правовая экспертиза устава ООО на предмет наличия в нем указанных выше положений.

Следует также проверить оплату участником общества принадлежащей ему доли, передаваемой в залог, поскольку в соответствии с п. 3 ст. 21 Закона об ООО доля участника общества может быть отчуждена только в той части, в которой она оплачена. В случае если в залог будет передана не полностью оплаченная доля, предмет залога будет определяться исходя из реально оплаченной доли участника ООО.

3. В соответствии с п. 3 ст. 334 ГК РФ залог возникает в силу договора, а также на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств, если в законе предусмотрено, какое имущество и для обеспечения исполнения какого обязательства признается находящимся в залоге.

Возникновение залога на основании закона предусматривает, например, ст. 488 ГК РФ: товар, проданный в кредит, с момента передачи его покупателю и до момента его полной оплаты считается находящимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате товара, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Указанной нормой следует руководствоваться при проведении правовой экспертизы залога. Анализируя договор, являющийся основанием приобретения предлагаемого в залог имущества, необходимо обратить внимание на порядок оплаты, предусмотренный договором. В случае если на момент передачи в залог имущество не было оплачено покупателем (залогодателем), то есть имеет место залог в силу закона, залог этого имущества в качестве обеспечения возврата кредита будет являться последующим залогом. Согласно ст. 342 ГК РФ, если имущество, находящееся в залоге, становится предметом еще одного залога в обеспечение других требований (последующий залог), требования последующего залогодержателя удовлетворяются из стоимости этого имущества после требований предшествующих залогодержателей. Таким образом, принимая имущество в последующий залог, нужно оценивать размер и сроки требований предшествующих залогодержателей и соотносить их с оценкой предмета залога, для того чтобы последующему залогодержателю хватило денежных средств от реализации предмета залога.

Последующий залог допускается, если он не запрещен предшествующими договорами о залоге. Нарушение указанного требования влечет признание последующего залога недействительным по ст. 168 ГК РФ. Для уменьшения риска утраты обеспечения по указанной причине необходимо требовать от залогодателя предоставления документов, подтверждающих отсутствие обременения в виде залога на предлагаемое в залог имущество (выписка из книги записи залогов, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество). В соответствии с п. 3 ст. 342 залогодатель обязан сообщить каждому последующему залогодержателю сведения обо всех существующих залогах данного имущества, предусмотренные п. 1 ст. 339 ГК РФ, и отвечает за убытки, причиненные залогодержателям невыполнением этой обязанности.

Согласно п. 5 ст. 488 ГК РФ можно потребовать от залогодателя включения в договор, по которому приобреталось имущество, условия о том, что до момента полной оплаты имущество не является находящимся в залоге у продавца.

На основании закона с момента государственной регистрации права собственности заемщика на соответствующий жилой дом или квартиру возникает ипотека жилого дома или квартиры, приобретенных или построенных полностью либо частично с использованием кредитных средств банка или иной кредитной организации (п. 1 ст. 77 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" в редакции, введенной в действие с 11 января 2005 г. Федеральным законом от 30.12.2004 N 216-ФЗ).

4. Статья 339 ГК РФ устанавливает требование о заключении договора залога в письменной форме, которая может быть соблюдена в письменном договоре, составленном в виде одного документа, а также в случае обмена между сторонами договора залога документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Для того чтобы у сторон была такая возможность, они должны предварительно договориться о предполагаемых средствах связи, способах идентификации сторон (почтовый адрес, номер факса, адрес электронной почты и т.п.) и порядке обмена документами (определить сроки, уполномоченных лиц, порядок вступления в силу договора, заключенного с использованием перечисленных выше средств связи). Указанная договоренность может быть осуществлена в договоре, составленном в виде одного документа. Для договора об ипотеке ст. 339 ГК РФ предусматривает также обязательную регистрацию в порядке, установленном для регистрации сделок с соответствующим имущества.

Оценка залога

Гражданский кодекс не устанавливает каких-либо требований к определению оценки предмета залога. Вместе с тем у имущества, являющегося предметом залога, может быть несколько различных оценок: балансовая стоимость, рыночная стоимость, цена, содержащаяся в решении совета директоров или общего собрания акционерного общества о заключении сделки залога, являющейся крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью для данного акционерного общества. Возникает вопрос: какая из указанных оценок должна быть включена сторонами в договор залога как существенное его условие? Оценка предмета залога - это оценка, определенная по соглашению сторон, которая может не совпадать ни с рыночной, ни с балансовой стоимостью. В то же время цена предмета залога (цена сделки), содержащаяся в решении совета директоров или общего собрания акционерного общества о заключении сделки залога, являющейся крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью, должна быть включена в договор залога как существенное его условие.

Оценка предмета залога сторонами договора должна быть объективной и соотносимой либо с балансовой, либо с рыночной стоимостью предмета залога. В действующей банковской практике оценка предмета залога определяется путем дисконтирования рыночной стоимости имущества. Представляется, что при существенном занижении оценки предмета залога можно говорить, что стороны не договорились об указанной оценке. Следует также иметь в виду, что оценка предмета залога должна быть не ниже размера обеспечиваемого залогом обязательства, в противном случае будет отсутствовать обеспечительный характер залога (если только залогом не обеспечивается часть основного обязательства, сумма которого равна оценке предмета залога).

При принятии имущества в залог следует помнить положения ст. 348 ГК РФ, которая предусматривает, что в обращении взыскания на заложенное имущество может быть отказано, если допущенное заемщиком нарушение обеспеченного обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества. Таким образом, стоимость предмета залога должна быть соразмерна сумме обеспечиваемого обязательства.

Если Вы хотите провести оценку залога, Вы можете обратиться к нам используя контактную информацию . Звоните, поможем! С нами работать выгодно и удобно!Надеемся увидеть Вас в числе наших клиентов!

Если компании потребовался кредит – обычная практика, когда предприятие развивается, а не топчется на меcте – Вам нужно заранее подумать о залоге. Все банки без исключения относятся к залогу, как к главной и предпочтительной составляющей обеспечения по кредиту. Важным элементом залогового механизма является оценка залога.

Ключевые требования, которые банки предъявляют к залогу: а) его высокая ликвидность, которая дает возможность реализовать заложенное имущество за приемлемую для банка цену в максимально сжатые сроки; б) легкая отчуждаемость заложенного имущества, что позволяет банку быстро изъять его в нужный момент без особых затрат на демонтаж и транспортировку; в) принадлежность залогодателю на праве собственности (если это не залог третьего лица); г) свобода от ; д) доступность для идентификации, чтобы можно было в любой момент проверить его наличие.

Практика показывает, что банкам интересны, прежде всего, движимое и недвижимое имущество в качестве залогов. На него должен быть устойчивый спрос и относится оно должно к средней ценовой категории, чтобы не было проблем с реализацией. В качестве залогового обеспечения банки принимают:

- недвижимость (здания , сооружения , помещения , земельные участки , права аренды и т.п.);

- долговые обязательства банка (векселя и облигации);

- ценные бумаги , акции , доли в уставном капитале и пр.;

- оборудование (производственное, торговое и пр.);

- технические средства и транспорт;

- запасы готовой продукции, сырья и материалов.

Заключение кредитного договора очень часто обусловливается заключением договора залога, в том числе залога недвижимого имущества. Согласно ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в договоре залога должна быть отражена стоимость оценки предмета залога (недвижимого имущества).

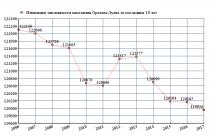

При долгосрочных кредитных отношениях конъюнктура рынка недвижимости меняется, что приводит либо к повышению стоимости оцененной недвижимости, либо к ее понижению. В таких ситуациях стороны кредитного договора (банк или заемщик) поставлены перед выбором исполнения решения суда по ранее согласованной цене, которая отражена в решении, либо пытаться изменить ее, подстроив под рынок.

После вступления в законную силу решения суда оно подлежит исполнению в порядке, предусмотренном ФЗ «Об исполнительном производстве» и ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Согласно положений указанных законов судебный пристав-исполнитель организует первичные торги.

В случае признания первичных торгов несостоявшимися проводятся повторные публичные торги с понижением начальной продажной цены заложенного имущества на 15 процентов. А если повторные публичные торгов признаются несостоявшимися залогодержатель (к примеру, банк) вправе приобрести (оставить за собой) заложенное имущество по цене не более чем на 25 процентов ниже его начальной продажной цены на первых публичных торгах, и зачесть в счет покупной цены свои требования, обеспеченные ипотекой имущества.

В конечном итоге заложенное имущество может попасть к кредитору (к примеру, банку) с понижением от начальной продажной цены, которая отражена в решении суда), на 35 процентов. Но банки на практике выработали механизм, позволяющий извлечь максимальную выгоду в такой ситуации.

После признания первичных торгов несостоявшимися банки проводят внесудебную оценку заложенного имущества. С максимальной долей уверенности можно утверждать, что такая оценка будет ниже рыночных цен. С отчетом об оценки банк обращается в суд с заявлением об изменении порядка исполнения решения суда. Обязательным элементом такого механизма является инициирование процедуры приостановления исполнительного производства, поскольку пристав-исполнитель может провести повторные торги и тогда банк будет вынужден «забрать» имущество, либо залог недвижимости прекратиться.

Согласно ст. 434 ГК РФ При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного постановления взыскатель вправе поставить перед судом, рассмотревшим дело, или перед судом по месту исполнения судебного постановления вопрос об изменении способа и порядка исполнения.

В привычную картину изменения порядка и способа исполнения решения суда переоценка недвижимости не укладывается. Осознавая данную шероховатость, Верховный Суд РФ определил в п. 13 Обзора судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.05.2013), что Заявление заинтересованной стороны (залогодателя, залогодержателя) об изменении первоначально установленной судом в решении начальной продажной цены заложенного в обеспечение исполнения кредитного обязательства имущества, реализуемого в ходе осуществления исполнительного производства в случае признания торгов по продаже данного имущества несостоявшимися подлежит рассмотрению судом исходя из аналогии процессуального закона (часть 4 статьи 1 ГПК РФ) в порядке, предусмотренном статьей 434 ГПК РФ.

Таким образом, изменение первоначальной установленной решением суда начальной продажной стоимости возможно по аналогии закона в порядке изменение способа изменения решения суда. Но в данном случае необходимо иметь в виду, что возможность изменения способа и порядка исполнения решения суда в связи с изменением рыночной стоимости имущества, на которое обращено взыскание, поставлена в зависимость от наличия и доказанности обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного постановления и не может определяться одним лишь колебанием цен на рынке недвижимости.

Следовательно, кредитор обязан представить соответствующие доказательства. На практике же все происходит проще: кредитору достаточно представить в суд доказательства, подтверждающие факт несостоявшихся торгов по причине отсутствия заявок, а также отчет оценщика о существенном снижении цены заложенного имущества.

Стоит отметить, что судебная практика изобилует судебными актами о переоценке первоначально установленной цены заложенного имущества.

Вся такая сложная процедура направлена не только на возможность исполнить решение суда, но также она приводит к получению кредитором определенной выгоды.

Дело в том, что согласно ст. 54 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» при определении рыночной цены на основании отчета оценщика начальная продажная цена заложенного имущества устанавливается судом в размере 80% от цены, отраженной в отчете оценщика. В данном случае выгода кредитора очевидна.

Реализация имущества с торгов начинается заново: проводятся первичные торги с ценой, составляющей 80% от цены оценки; затем на повторных торгах эта цена снижается на 15%. В конечном итоге кредитор вправе оставить имущество за собой с понижением еще на 25%. Таким образом, кредитор оставляет за собой имущество по цене, уменьшенной на 60% от цены оценки.

Такая ситуация возможна, если торги признаются несостоявшимися. Должник в свою очередь имеет возможность «повышать» начальную продажную стоимость заложенного имущества, что сделать намного сложней, о чем свидетельствует судебная практика.