Правонарушение характеризуется следующими признаками.

1. Правонарушение - это такое поведение человека, которое выражается в действии или бездействии. Правонарушениями не могут быть мысли, чувства людей, какими бы «черными» они ни были, до тех пор пока они не выразились в конкретных противоправных действиях. Бездействие является правонару-

§9. Правонарушения и их в и д ы 97

шением в том случае, если человек должен был совершить определенные обязанности, предусмотренные нормой права, но не совершил (не оказал помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, если он обязан был это сделать, не выполнил служебные обязанности, не заплатил налоги и т. п.).

2. Правонарушения противоречат н о р м а м права и совершаются вопреки им. На что в конечном итоге посягает правонарушение? Прежде всего на интересы других лиц, находящихся под защитой закона. Однако не все интересы человека охраняются законом, поэтому их нарушение не всегда может быть противоправным. Так, конкуренция умаляет чьи-то частные экономические интересы, но правонарушения здесь нет.

3. Правонарушения совершаются только людьми. Это верно и тогда, когда ответственность несут организации, поскольку противоправные поступки от их имени совершают люди, находящиеся в коллективе организаций. Истории известны случаи, когда субъектами правонарушений признавали животных (свиней, мышей, крыс, собак и т. д.) и судили их по всей строгости закона. Но было это во времена Средневековья. Однако не всякий человек может быть признан правонарушителем, а лишь тот, кто отдает отчет в,своих действиях и может собой руководить. Не является поэтому правонарушением деяние, совершенное невменяемым (или недееспособным) лицом или малолетним.

4. Правонарушением признается только виновное поведение субъектов права. Если вина отсутствует, то деяние правонарушением не признается, хотя внешне оно и противоречит существующему правопорядку (например, случайное лишение жизни). Виновным человек будет признан, если установят, что в момент совершения общественно опасного противоправного деяния у него был выбор: совершать его или воздержаться от этого, что свидетельствует о том, что лицо осознанно совершило правонарушение, разумно руководило в этот момент своими действиями.

5. Правонарушения обладают общественно опасным характером, т. е. наносят вред или создают опасность такого вреда для личности, собственности, государства или общества в целом. Наиболее опасные из них признаются законом преступлениями. Общественная опасность отдельно взятого проступка может быть неочевидной. В самом деле, что произошло, если пешеход перешел улицу на красный свет светофора или в ненадлежащем месте? Опасных (вредных) последствий вроде и нет. Но если

Глава 2. Теория права

взять такие проступки в совокупности, то налицо дезорганизация дорожного движения. Критическая же масса таких правонарушений даст уже вполне очевидный вред от дорожно-транспортных происшествий.

6. Правонарушение влечет за собой применение к правонарушителю мер государственного принуждения.

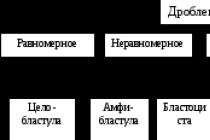

Виды правонарушений. Все виды правонарушений по степени их общественной опасности подразделяются на: преступления и проступки.

Самым опасным видом правонарушений являются преступления. Что есть преступление, определяет закон (Уголовный кодекс РФ), принимаемый высшим законодательным органом. Законодатель, решая вопрос, отнести ли деяние к категории преступлений, руководствуется следующими критериями:

а) значимость общественного отношения,

ставшего объектом

посягательства (жизнь, здоровье, честь, достоинство личности,

собственность, государственная безопасность, порядок управ

ления обществом, основные права и свободы граждан и др.);

б) размер причиненного ущерба.

Так, если в результате дорож

но-транспортного происшествия имеется имущественный

ущерб, но нет причинения вреда жизни, здоровью людей, то

деяние не будет считаться преступлением;

в) способ, место и время

совершения противоправного дея

ния;

г) личность правонарушителя.

Вторую (очень многочисленную) группу правонарушений составляют проступки. Они характеризуются меньшей степенью общественной опасности по сравнению с преступлениями. Проступки как разновидность правонарушений крайне неоднородны и в зависимости от сферы общественных отношений, на которые они посягают, делятся на восемь разновидностей.

1. Административные проступки - это правонарушения, посягающие на установленный законом общественный порядок, на отношения в области осуществления исполнительной и распорядительной деятельности государства, не связанные с выполнением служебных обязанностей. Административными проступками, например, являются различные нарушения правил дорожного движения (превышение скорости, несоблюдение сигналов светофора, управление автомобилем в нетрезвом состоянии и др.), правил пожарной безопасности, санитарной гигиены на пред-

i § 9. Правонарушения и их виды 99

приятиях, распитие спиртных напитков в общественном месте, безбилетный проезд и др.

2. Дисциплинарные проступки - правонарушения, которые совершаются в сфере трудовых отношений и нарушают порядок работы предприятий, учреждений, организаций. Ослабляя трудовую дисциплину (служебную, воинскую, учебную), дисциплинарные проступки способствуют дезорганизации работы организаций и снижению ее эффективности. Примерами таких проступков могут быть опоздания на службу, прогулы, невыполнение распоряжений администрации, нарушение технологических правил, недобросовестное выполнение трудовых обязанностей и др.

3. Материальные проступки - правонарушения, имеющие место также в сфере трудовых правоотношений, но связанные с причинением вреда организации, в которой правонарушитель находится на службе (порча инструментов, недостача материальных ценностей, их неправильное хранение й др.).

4. Гражданские проступки - правонарушения, совершаемые в сфере имущественных и таких неимущественных отношений, которые представляют для человека духовную ценность (честь, достоинство, авторство) и защищаются с помощью средств гражданского права. Гражданские правонарушения выражаются в нанесении организациям или отдельным гражданам имущественного или морального вреда (неисполнение договорных обязательств, причинение вреда источником повышенной опасности, распространение сведений, порочащих честь и достоинство гражданина, и др.).

5. Финансовые проступки - правонарушения в области сбора и распределения денежных ресурсов государства (сокрытие налогов, нарушение финансовой отчетности, правил ведения кассовых операций и др.).

6. Семейные проступки - правонарушения в области брачно-семейных отношений (невыполнение супружеских обязанностей, отказ от содержания или воспитания детей и др.).

7. Конституционные проступки - это нарушения, выражающиеся, в частности, в издании государственными органами таких нормативных актов, которые противоречат Конституции.

8. Процессуальные проступки - это нарушения установленной законом процедуры осуществления правосудия, прохождения юридического дела в правоприменительном органе. Примером такого проступка может быть неявка свидетеля по вызову следователя, прокурора, суда, за что может последовать наложение штрафа,

100 Глава 2. Теория права

или неявка подсудимого в суд, являющаяся основанием изменения меры пресечения на более суровую (например, вместо подписки о невыезде - арест).

Состав правонарушения - совокупность его элементов. Структура правонарушения такова: объект, субъект, объективная и субъективная стороны.

1. Объектом правонарушения являются социальные блага, явления окружающего мира, на которые направлено противоправное деяние. Об объекте конкретного правонарушения можно говорить предметно: объектами посягательства являются жизнь человека, его здоровье, имущество гражданина, организации, атмосфера, загрязняемая правонарушителем, лес, им уничтожаемый, и т. п.

2. Субъектом правонарушения признается лицо, совершившее виновное противоправное деяние. Им может быть индивид или организация. Важно, чтобы они обладали всеми необходимыми для субъекта права качествами (правоспособностью, дееспособностью, деликтоспособностью).

3. Объективная сторона правонарушения - это внешнее проявление противоправного деяния. Именно по такому проявлению можно судить о том, что произошло, где, когда и какой вред причинен. Объективная сторона правонарушения - очень сложный элемент состава Правонарушения, требующий для его установления очень много сил и внимания суда или другого правоприменительного органа. Элементами объективной стороны любого правонарушения являются:

а) деяние (действие или бездействие);

б) противоправность,

т. е. противоречие его предписаниям

правовых норм;

в) вред,

причиненный деянием, т. е. неблагоприятные и по

тому нежелательные последствия, наступающие в результате

правонарушения (утрата здоровья, имущества, умаление чести

и достоинства, уменьшение доходов государства и др.);

г) причинная связь

между деянием и наступившим вредом,

т. е. такая связь между ними, в силу которой деяние с н е о б -

ходимостью порождает вред. Именно на выяснение при

чинной связи направлены действия, допустим, следователя, ус

танавливающего, предшествовало ли по, времени то или иное

поведение наступившему результату или нет;

д) место, время, способ, обстановка совершения деяния.

§ 9. Правонарушения и их виды

4. Субъективная сторона правонарушения - ее составляют вина, мотив, Цель. Вина как психическое отношение лица к совершенному правонарушению имеет различные формы. Она может быть умышленной и неосторожной. Умысел бывает прямым и косвенным. Неосторожная вина также делится на легкомыслие и небрежность. Именно субъективная сторона позволяет отличить правонарушение от казуса (случая). Казус - это факт, который возникает не в связи с волей и желанием лица. Казус может быть как следствием действия природных явлений (наводнение, пожар), так и результатом поступков других людей и даже результатом действий формального при-чинителя вреда, которые человек не осознавал либо не предвидел возможные их последствия. Казус - это всегда невиновное причинение вреда, хотя по некоторым своим формальным признакам случай сходен с правонарушением. Будучи лишен вины (умышленной или неосторожной), он не влечет ответственности лица, по отношению к которому рассматривается.

Пример казуса. Следуя на автомашине по тихому переулку, водитель неожиданно увидел, как из-за кустов на дороГУ выкатился мяч, а следом за ним выбежала девочка лет пяти. Желая предотвратить наезд на девочку, водитель резко вывернул руль влево. Девочка осталась жива и невредима, но сидевший на заднем сиденье подросток в результате такого резкого поворота ударился головой о стойку салона автомобиля и получил тяжкие телесные повреждения. Родители просили привлечь водителя к уголовной ответственности. Суд, рассмотрев дело, признал водителя невиновным, указав, что хотя водитель должен был предусмотреть все последствия его резких действий, он не мог этого сделать по причине малого промежутка времени (доли секунды)," разделяющего момент появления девочки на дороге и момент принятия решения - резко повернуть руль.

Пример умысла. Собственники дачи, которую они оставляют на зимний период, озабоченные проблемой сохранности имущества и желающие наказать возможных похитителей, оставили недопитую бутылку спиртного, в которую всыпали яд. В случае смерти кого-либо из пожелавших «отведать» содержимое бутылки собственники дачи будут отвечать за умышленное убийство.

Пример неосторожности. Подростки, достигшие 15 лет, на квартире одного из них осматривали охотничье ружье. Один из друзей, с интересом ощупывая приклад, ствол оружия, нажал на курок... Ружье оказалось заряженным. Пуля влетела в живот стоящего напротив под-

Глава 2. Теория права

ростка. От полученного ранения тот скончался. Нажавшего на курок следует считать виновным (неосторожность в форме небрежности) в совершенном убийстве.

Различие разновидностей умысла и неосторожности, а также казуса можно проиллюстрировать (табл. 2.1).

Правонарушение характеризуют четыре основных признака: общественная опасность; противоправность; виновность; наказуемость.

Рассмотрим эти признаки правонарушения более подробно. Общественная опасность - это признак правонарушения, который заключается в причинении вреда законным интересам личности, общества и государства. Общественная опасность характеризуется двумя показателями:

Характером общественной опасности (качественный признак);

Степенью общественной опасности (количественный признак).

По степени общественной опасности правонарушения можно подразделить на две группы:

1) преступления (уголовные правонарушения);

2) противоправные проступки (административные проступки, дисциплинарные проступки, гражданские правонарушения - деликты).

Преступления отличаются от проступков тем, что они обладают высокой степенью общественной опасности, которая определяется ценностью объекта посягательства, размером причиненного ущерба, степенью вины правонарушителя. Таким образом, преступление- запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние, посягающее на отношения, особо охраняемые государством: общественный строй, личность, собственность, общественный порядок и др.

Проступки (противоправные проступки) - это правонарушения, характеризующиеся меньшей степенью общественной опасности. В зависимости от характера наносимого вреда, объекта правонарушений и особенностей соответствующих им санкций противоправные проступки подразделяются на: административные, дисциплинарные и гражданские правонарушения.

Административные проступки - правонарушения, посягающие на установленный законом общественный порядок (нарушение правил дорожного движения, противопожарной безопасности, санитарной гигиены и т.д.).

Дисциплинарные проступки - это противоправные нарушения трудовой, служебной или учебной дисциплины.

Гражданские проступки (деликты) - правонарушения, совершаемые в сфере имущественных и таких неимущественных отношений, которые представляют для человека духовную ценность, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых обязательств, в причинении тем или иным субъектом того или иного имущественного вреда.

Противоправность - нормативный признак правонарушения, который закрепляет запрещенность общественно опасных деяний, т. е. правонарушениями признаются общественно опасные деяния, прямо предусмотренные нормами права. Различают несколько видов противоправности (как юридическое выражение общественной опасности): дисциплинарную; административную; гражданско-правовую; уголовную. Обстоятельствами, исключающими противоправность деяния, являются: необходимая оборона - соразмерная защита от противоправных посягательств путем причинения вреда посягающему; крайняя необходимость - действие по устранению опасности путем причинения вреда третьим лицам; задержание лица, совершившего правонарушение путем соразмерного вреда в случае сопротивления.

Виновность - это субъективный признак правонарушения, Который выражает внутреннее отношение лица к общественно опасному деянию и его последствиям в форме умысла либо неосторожности. Согласно этому признаку правонарушением признается противоправное деяние, совершенное виновно, т. е. осознанно (деяния, совершенные недееспособными и невме-1яемыми лицами, не являются преступлениями, эти лица не способны действовать виновно). Если лицо не предвидело на отупления общественно опасных последствий (не должно было или не могло), имеет место казус или случай без вины.

Наказуемость - это признак правонарушения, который выражает его отрицательную государственную оценку как деяния опасного, противоправного, виновного.

Правонарушение - это деяние, за которое предусмотрена юридическая ответственность в виде уголовного наказания, взыскания дисциплинарного, административного или имущественного характера.

40. Общая характеристика элементов состава правонарушения

Существует ряд мнений относительно юридической ответственности. Например, Н. Д. Дурманов, Н. И. Загородников считают, что таким основанием является правонарушение, по мнению других (Б. С. Злобин), основанием ответственности является вина. Принципиальной разницы между этими взглядами нет. Сторонники виновной ответственности подчеркивают значимость характера и степени вины для индивидуализации ответственности. Другая сторона больше внимания уделяет правонарушению как факту, с которым санкции юридических норм связывают возникновение ответственности. Третьи, считающие основанием юридической ответственности состав правонарушения, удачно сочетают в себе достоинства разных подходов, так как учитывают влияние объективных и субъективных факторов на юридическую ответственность.

Под юридическим составом правонарушений следует понимать комплекс взаимосвязанных компонентов (объективных и субъективных), необходимых для возложения юридической ответственности.

В юридический состав правонарушений входят:

· субъект - достигшее определенного возраста деликтоспособное, вменяемое лицо или, в предусмотренных законом случаях, организация, совершившие данное деяние. Возраст уголовной ответственности, по общему правилу, наступает с 16 лет, а за особо тяжкие преступления - с 14 лет; гражданско-правовая ответственность предусмотрена с 15 лет; административная - с 16 лет;

· объект - общественные отношения, находящиеся под охраной права, которым причиняется ущерб;

· субъективная сторона - характеризующая психическое отношение лица (вину) к совершенному правонарушению.

Элементами субъективной стороны правонарушения являются:

а) вина - основной элемент. Рассматривают две формы вины: умысел (означает, что лицо, совершившее правонарушение, сознавало противоправный характер своего деяния, предвидело и желало наступления его последствий и сознательно допускало их), который, в свою очередь, может быть прямым и косвенным; и неосторожность (субъект правонарушения либо предвидит наступление противоправных последствий своего деяния и вследствие легкомыслия надеется их предотвратить, либо не предвидит их). В зависимости от такого отношения к последствиям правонарушения неосторожность разделяется на самонадеянность и небрежность;

б) цель - это представление субъекта о результате правонарушения;

в) мотив - внутреннее побуждение, которым руководствовался правонарушитель при совершении правонарушения;

Объективная сторона - это совокупность внешних признаков, характеризующих данное правонарушение:

а) противоправное деяние (действие или бездействие);

б) вред, причиненный общественным отношениям;

в) причинная связь между противоправным деянием и наступившими последствиями.

Следует еще упомянуть о таком понятии, как вменяемость, которая представляет собой способность действовать осознанно. Иногда это способность утрачена в силу психического заболевания или слабоумия. В таких случаях суд на основании судебно-психиатрической экспертизы признает лицо, совершившее общественно опасное деяние, невменяемым. Невменяемость исключает юридическую ответственность.

Для более глубокого и всестороннего изучения понятия административного правонарушения необходимо исследовать его содержание, обусловленное объективными и субъективными факторами.

Законодательное определение административного правонарушения дано в ст. 2.1 КоАП РФ: «Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность».

Следует обратить внимание на то, что правонарушение представляет собой акт волевого поведения, связанного с нарушением нормы права и выражающегося в двух формах: действия или бездействия. Не могут быть правонарушением мысли, чувства или желания человека, если они не воплотились в определенный поступок и не регулируются правом. Деяние обусловлено сознанием и волей человека. Именно благодаря сознанию действие обретает характер правомерного поведения человека.

Правонарушение в виде действия - нарушения запрета или активного невыполнения обязанности.

Нарушения нормы права, выражающиеся в бездействии, проявляется как невыполнение законного требования или пассивное невыполнение обязанности, т.е. человек должен был совершить определенные действия, предусмотренные нормой права, но не совершил их.

Так, управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками (ст. 12. 2 КоАП РФ) - действие, а невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков (ст. 12. 2 КоАП РФ), - бездействие.

Административному правонарушению присущи следующие характерные черты: общественная опасность (вредность), противоправность, виновность, наказуемость.

Общественная опасность (вредность) административного правонарушения.

Наиболее дискуссионной в юридической литературе, остается проблема общественной вредности или общественной опасности административного правонарушения. Суть дискуссии главным образом заключается в том, что многие авторы предлагают различное толкование этого признака – либо как общественно опасное, либо как общественно вредное.

Ученые в области административного права по данному вопросу в разное время высказывали различные точки зрения.

Одни исследователи общественную опасность исключают из числа признаков административного правонарушения, другие считают возможным ее рассмотрение и распространение в равной мере как на преступления, так и на правонарушения, а различие видят лишь в разной степени общественной опасности. Третьи полагают, что административные правонарушения могут быть общественно опасными, а могут не быть. Четвертые утверждают, что указание на степень опасности или вредности деликта немного бы дало правоприменителю в установлении факта административного правонарушения. И, наконец, встречаются модификации перечисленных точек зрения.

Совокупность указанных обстоятельств стала одной из причин того, что общественная опасность (вредность) не воспринята в качестве материального признака административного правонарушения действующим административным законодательством.

Сегодня вряд ли можно прийти к одному решению, если не будет четко сформулировано понятие общественно опасного деяния. Когда переход улицы в неустановленном месте, проезд в трамвае без билета называют общественно опасным деянием, возникает вопрос: «А что же такое общественная опасность? Где граница этого понятия?».

В части 2 ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации четко определено: «Не является преступлением действие или бездействие, хотя формально и содержащие признаки какого-либо деяния, предусмотренного Кодексом, но в силу малозначительности не представляющего общественной опасности». Следовательно, в праве четко закреплено, что малозначительное противоправное деяние не будет общественно опасным.

В норме-дефиниции, закрепляющей понятие административного правонарушения, такой признак, как общественная вредность, не назван, однако в ст. 2.2 Кодекса, содержащей определение умысла и неосторожности, говорится о предвидении виновным «наступления вредных последствий», в то время как в аналогичных статьях УК РФ речь идет об общественно опасных последствиях. Сам факт посягательства, указанный законодателем в ст. 2.1 КоАП РФ, свидетельствует о материальном признаке административного правонарушения, предполагает нанесение ущерба общественным отношениям, правопорядку, а тем самым интересам общества, предприятий, организаций и граждан. Поэтому если такого посягательства на охраняемые административным правом общественные отношения нет, то нет и самого противоправного действия.

Независимо от наличия или отсутствия в тексте определения понятия административного правонарушения прямого указания на общественную опасность (вредность) как на материальный признак, в реальной действительности нет таких деликтов, которые бы не причинили вреда охраняемым общественным отношениям. В противном случае наличие правонарушений не вызвало бы никакого беспокойства у общества. Таким образом, общественная опасность (вредность) выступает одним из его основных признаков.

Противоправность означает, что действием (бездействием) нарушаются специальные правила, нормы, стандарты, административные, технические регламенты, которые предусмотрены федеральным и иным законодательством (например, нарушение норм и правил в области использования пожарной, санитарной, ядерной безопасности и т.д.).

Как общественно опасное (вредное) деяние административное правонарушение посягает на регулируемые и охраняемые нормами административного права общественные отношения.

Нарушая нормы права, регламентирующие порядок организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, правонарушители тем самым противоправно посягают на общественный порядок, права и интересы граждан, нормальное функционирование предприятий и организаций.

Необходимо отметить, что противоправность административных деликтов находится в тесной связи с их общественной опасностью (вредностью). При этом если последнее характеризует внутреннее свойство деяния, то противоправность – его юридическую форму, т. е. внешнюю оболочку.

Именно с использованием данного признака законодатель проводит в принимаемых нормах административного права «разграничительные линии», которые позволяют в реальной действительности правоприменительным органам точно квалифицировать различные противоправные деяния, особенно имеющие сходные признаки (например, административные правонарушения и преступления).

Виновность - проявление воли и разума действующего (или бездействующего) лица, сознательного отношения к своей деятельности. Человек, совершая тот или иной проступок, осознает его результат, предвидит и учитывает его последствия. Всякий недоучет результатов, последствий правонарушения есть безответственное отношение человека к тому, что он делает.

Вина в качестве обязательного признака правонарушения закреплена в административном законодательстве. В статье 2.2 КоАП РФ указаны две формы вины – умышленная и неосторожная.

Действуя с умыслом, правонарушитель предвидит и желает наступления противоправного результата (прямой умысел) или не желает, но сознательно его допускает (косвенный умысел). Административное правонарушение может быть совершено и по неосторожности, что проявляется в виде самонадеянности либо небрежности. Данные обстоятельства особенно важно учитывать при применении мер административной ответственности.

Самонадеянность состоит в том, что лицо предвидит наступление противоправного результата, но легкомысленно рассчитывает его предотвратить. Небрежность заключается в том, что лицо могло и должно было их предвидеть. Следовательно, без вины нет правонарушения, и этот принцип закреплен действующим законодательством.

Однако уместно подчеркнуть, что такое положение относится не ко всем видам административных наказаний. Отсутствие вины до принятия Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 210-ФЗ исключало ответственность участников дорожного движения. Вступление с 1 июля 2008 г. в законную силу ст. 2.6.1 КоАП РФ предусматривает возможность автоматического привлечения к административной ответственности собственников (владельцев) транспортных средств в случае фиксации правонарушения техническими средствами, имеющими функции фото – и киносъемки, видеозаписи, без составления протокола должностным лицом, что лишает, на наш взгляд, участников дорожного движения презумпции невиновности, конституционного права на защиту и создает возможность объективного вменения вины.

Аналогичная ситуация складывается при определении вины юридического лица. Оно признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Наказуемость как признак административного правонарушения означает возможность наказания за совершение каждого правонарушения.

Отсутствие в административном законодательстве указания на наказуемость как признак правонарушения еще не может служить основанием для утверждения, что оно несвойственно административным правонарушениям. Законодатель хотя и не указывает в определении на данный признак правонарушения, но, признавая деяние общественно опасным (вредным), противоправным и виновным, не может оставлять его безнаказанным. Административное законодательство предписывает меры наказания, предусмотренные ст. ст. 3.1-3.12 КоАП РФ. В соответствии с этим правонарушение находится в тесной связи с административным наказанием, поэтому понятие «правонарушение» не может не включать в себя такой обязательный признак.

Необходимо отметить, что за нарушение правил дорожного движения, охраны труда, избирательного права в зависимости от обстоятельств могут применяться уголовные и административные наказания, а также дисциплинарные взыскания.

Административные правонарушения нередко граничат с дисциплинарными проступками и преступлениями. Поэтому важно знать критерии, позволяющие их разделять.

В числе первых критериев разграничения нужно назвать общественную опасность и вид противоправности. Прежде всего следует учитывать материальный критерий - насколько вредны или опасны они для общества, какой причинили ущерб. Второй критерий различий проявляется, когда решен вопрос о виде противоправности, т.е. какие процессуальные нормы использовались для привлечения к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности, повлекло ли это состояние судимости или административной (дисциплинарной) наказанности и т.п.

В юридической литературе нередко высказывается мнение, что административные правонарушения и преступления представляют собой общественно опасные деяния. Качественное различие между ними проявляется в степени общественной опасности. При этом считается, что степень общественной опасности административных правонарушений значительно ниже, чем преступлений.

Как уже отмечалось, общественная опасность характеризует антисоциальную сущность деяния. Общественная опасность преступления проявляется прежде всего в том, что данное деяние причиняет или создает угрозу причинения существенного вреда наиболее важным интересам граждан, общества и государства. Административные и дисциплинарные правонарушения не могут повлечь таких последствий и, следовательно, не обладают большой степенью общественной опасности.

Есть противоправные деяния, которые всегда квалифицировались и будут квалифицироваться как административные правонарушения (например, нарушение правил пользования жилыми помещениями, распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах). Вместе с тем немало деяний, которые в зависимости от ряда обстоятельств могут рассматриваться либо как административное правонарушение, либо как преступление. В таких случаях для решения вопроса по существу можно использовать ряд критериев, одним из них - размер имущественного ущерба, причиненного деянием. Так, хищение чужого имущества на сумму, не превышающую одной тысячи рублей, признается административным деликтом, а хищение, совершенное на более значительную сумму, считается преступлением. Часто используется для разграничения проступков и преступлений такой критерий, как наличие или отсутствие тяжких последствий. Например, если нарушение транспортных правил повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия, то оно квалифицируется как преступление (ст.ст. 263-265 УК РФ), а если подобных последствий нет – как административное правонарушение.

Значительные различия существуют между субъектами преступлений и административных правонарушений. Так, субъектом преступления считаются только физические лица, достигшие 16-летнего, а в отдельных случаях – 14-летнего возраста. Субъектами административного правонарушения могут быть как физические лица, достигшие 16-летнего возраста, так и предприятия, учреждения, организации, обладающие статусом юридического лица.

В отдельных случаях административное правонарушение и преступление различаются также по способу совершения деяния, форме вины и иным признакам.

Что касается вредности правонарушения. Имеется ввиду, что происходит нарушение интересов, обусловливающих право и охраняемых им. Значит наносится вред установленному правопорядку, то есть возникает ряд отрицательных последствий противоправного действия умаление, уничтожение благ, ценностей субъективного права, ограничения возможностей пользования ими, стеснение свободы поведения других субъектов вопреки закону – в целом, нарушение правопорядка.

Противоправность заключается в нарушении лицом действующих правовых норм и представляет собой запрещенность деяния правовой нормой под угрозой применения к виновному наказания.

Совершается дееспособным субъектом права. Лицо, совершившее правонарушение должно быть вменяемым, способным осознавать значение совершённого им действия, и не только нести за это юридическую ответственность, но и понимать, что оно подвергается наказанию за данный поступок.

Виновность . Этот признак выражается в психически-волевом отношении нарушителя к правонарушению и его последствиям. Вина – обязательный элемент субъективной стороны каждого правонарушения. Правонарушение возможно только тогда, когда у нарушителя существует реальная возможность выбора своего поведения, то есть когда они могут поступить по-разному – правомерно или неправомерно в зависимости от своего сознательно-волевого усмотрения. То есть у нарушителя должна быть осознанная возможность не совершать правонарушение. Виновность определяется именно тем, что лицо умышленно или по неосторожности выбирает неправомерное поведение, игнорируя требования государства и общества.

Реальность . Правонарушение может составить только акт поведения, внешне выраженный нарушителем. Противоправное поведение получает свое объективированное выражение лишь в поступках человека. По этому поводу К. Маркс заметил следующее: «Помимо своих действий я совершенно не существую для закона, совершенно не являюсь его объектом». Юридическая ответственность наступает только за фактически совершенное, то есть объективированное вовне противоправное деяние. Правонарушение может выразиться в форме действия или бездействия. Первое предполагает несоблюдение запретов, второе - неисполнение обязанностей. Бездействие является правонарушением в том случае, если лицо должно был совершить определенные действия, предусмотренные нормой права либо условиями договора, но не совершило их (прогул, оставление человека в опасном состоянии без помощи, невыплата заработной платы, неисполнение контрактных обязательств и т.д.). Таким образом, противоправное бездействие - акт пассивного поведения, заключающийся в не совершении лицом того действия, которое оно должно и могло было бы совершить. Реальность правонарушения выражается формулой: «за мысли не судят».

Наказуемость. Не всякое неисполнение юридической обязанности или несоблюдение запрета, установленного законодательством, является правонарушением. Ими признаются лишь деяния, совершение которых влечет применение правовых санкций к правонарушителю. Правонарушение всегда влечет за собой применение к нарушителю мер государственного воздействия, налагающих на него дополнительные лишения, обременения, тяготы имущественного или личного характера. Если за совершение каких-либо противоправных деяний наложение санкций не предусмотрено, привлечение нарушителя к ответственности недопустимо. «Противоправны те деяния, которые запрещены государством под страхом наступления последствий, предусмотренных правовыми санкциями». Таким образом, правонарушением признается лишь деяние, совершение которого влечет применение установленных законом мер ответственности.

Из всего вышесказанного, можно выделить следующие признаки правонарушения:

вредность

противоправность

дееспособность лица, совершившего правонарушение

виновность

реальность

наказуемость

Именно данные признаки и отличают правонарушение от нарушений иных социальных норм (морали, обычаев, религии, корпоративных норм).

1. В чём состоит общественная опасность правонарушения?

Общественная опасность является сущностью правонарушения. Этоосновной объективный признак, определяющая черта правонарушения и его объективное основание, отграничивающее правомерное поведение от противоправного.

Общественно опасное деяние – это не только то деяние, которое причинило вред, но то, которое создало угрозу возможного потенциального причинения вреда.

Общественная вредность проявляется в том, что правонарушение всегда сопряжено с посягательством на приоритеты и ценности человеческого общества, ущемляет частные и публичные (общественные) интересы. Акт правонарушения всегда есть вызов обществу, пренебрежение тем, что значимо, ценно для него. Общественная вредность или опасность правонарушения, следовательно, состоит в том, что оно посягает на важнейшие ценности общества, условия его существования. Правонарушения общественно вредны своей типичностью, распространенностью; это не единичный акт (эксцессы), а массовое в своем проявлении деяние либо обладающее потенциальной возможностью к такому распространению. Правонарушения общественно вредны и тем, что они дезорганизуют нормальный ритм жизнедеятельности общества, направлены против господствующих общественных отношений, вносят в них элементы социальной напряженности и конфликтности.

Из сказанного вытекает, что деяния, которые по своим свойствам не способны причинить вред общественным отношениям, ценностям общества и отдельной личности, ее правам и интересам, не создают угрозы правопорядку в целом или не подрывают правовой режим в той или иной сфере общественной жизни, не могут и объективно не должны признаваться правонарушениями.

2. Какие критерии лежат в основе определения степени общественной опасности правонарушения?

В современной литературе под общественной опасностью понимают объективное свойство деяний, которые влекут негативные изменения в социальной действительности, нарушают упорядоченность системы общественных отношений.

Общественная опасность - это признак правонарушения, который заключается в причинении вреда законным интересам личности, общества и государства. Общественная опасность характеризуется двумя показателями:

Характером общественной опасности (качественный признак);

Степенью общественной опасности (количественный признак).

Характер общественной опасности является качественной характеристикой, в ней содержатся особенность, свойства преступления, которые позволяют отличить его от смежных с ним, выделить из числа тех, которые составляют определенную группу преступлений, имеющих общие признаки. Характер общественной опасности позволяет выделить правонарушение в силу свойственных лишь ему объективных и субъективных признаков, которые отражают важность общественных отношений, на которые направлено правонарушение, внешнюю форму деяния, наносящего ущерб этим отношениям. Совокупность этих признаковых устойчивое взаимоотношение характеризуют специфику правонарушения, дающую возможность отличить его от других. Вместе с тем качественная характеристика выражает и то общее, что характеризует всю группу однородных правонарушений.

Все правонарушения, которые совершаются в обществе, можно разделить на виды, по степени общественной опасности, на: преступления и проступки.

Преступление

– наиболее опасный вид нарушения норм права. Им является только такое общественно опасное поведение, которое предусмотрено уголовным законодательством и влечет за собой применение мер уголовного наказания.

Уголовный кодекс даёт понятие преступления: преступлением признается предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на общественный строй государства, его политическую и экономическую систему, собственность, личность, политические, трудовые и другие права и свободы граждан.

В зависимости от объекта посягательства различают преступления против государства, против собственности, против личности, хозяйственные, военные и другие. В зависимости от формы вины различают умышленные и неосторожные.

В зависимости от момента окончания преступления на законченные и незаконченные. Каждая из таких классификаций способна выполнять конкретные научные и практические задачи и имеет определенное значение в уголовном праве.

Наиболее универсальным критерием является тяжесть преступления. Большое значение классификации преступлений по этому критерию обусловлено общественной опасностью преступления. Именно общественная опасность (ее характер и степень) является материальным признаком любого преступления, не только раскрывает его качество, социальную сущность, определенную тяжесть, но и дает возможность определить место преступления в системе правонарушений, отделить его от других правонарушений, разграничить различные преступления. Универсальный характер такой классификации проявляется в том, что она предопределяет содержание всех без исключения институтов уголовного права.

В зависимости от степени тяжести преступления делятся на преступления лёгкой степени тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. В основу такой классификации положены критерии: материальный (характер и степень общественной опасности) и формальный (вид и размер наказания, предусмотренного в санкции статьи). Необходимость определения не только материального, но и формального критерия обусловлена тем, что согласно законам логики любая классификация выполняет свои задачи только тогда, когда ее критерий определен четко, однозначно.

Общественная опасность, которая составляет материальный критерий является оценочным понятием, предметом оценки со стороны законодателя. Оценивая определенное общественно опасное деяние как преступление, законодатель предусматривает соответствующее наказание за него в Особенной части УК. Следовательно, наказание отражает характер и степень общественной опасности конкретного преступления и может исполнять роль формального критерия, что дает точное однозначное измерение через размер наказания.

Проступки – это правонарушения, не отнесенные к преступлениям. Проступки – общественно вредные, но не опасные для общества и его членов. В частности, различают такие, как: конституционные; дисциплинарные; административные; гражданские. Иногда выделяют процессуальные проступки (неявка свидетеля в суд).

Каждый вид проступков посягает на конкретные, урегулированные правом общественные отношения, имеет свои признаки. Конституционный проступок – нарушение закрепленного Основным Законом порядка организации и деятельности органов государственной власти и главы государства, органов местного самоуправления, формы правления и устройства государства.

Дисциплинарный проступок – нарушение норм или правил, которые устанавливают определенный порядок деятельности коллективов, предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений, т.е. нарушения трудовой, производственной, служебной, учебной дисциплины. Например, опоздание на работу, невыполнение распоряжений администрации, несоблюдение технологии производства (противоправное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей, за которое в отношении него может быть применено дисциплинарное взыскание) и др.

Административный проступок

– противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие или бездействие, посягающее на общественный или государственный порядок, собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок управления в этой сфере и за которое законодательством предусмотрена административная ответственность. Например, нарушение правил уличного движения, правил противопожарной безопасности, неуплата налога и др. Административный проступок отличается от дисциплинарного по следующим признакам: – его может совершить физическое лицо – гражданин, иностранец или лицо без гражданства, а дисциплинарный – только рабочий, служащий, член союза, то есть работник конкретного предприятия, учреждения, организации;

– административный проступок нарушает общественные отношения, складывающиеся в сфере государственного управления (правила дорожного движения, правила торговли), а дисциплинарный – внутренний распорядок предприятия, учреждения, организации; – административный проступок влечет за собой административные санкции (штраф, лишение специального права и др.), а дисциплинарный проступок влечет за собой дисциплинарные санкции (замечание, выговор, увольнение и др.).